项目负责人胡程带领团队攻克再生骨料缺陷难题,推动“无废城市”建设进入技术落地阶段

当城市更新按下“加速键”,数十亿吨建筑垃圾如何“变废为宝”?

安徽建筑大学材料与化学工程学院的一支研究生团队交出“硬核”答卷——历经3年攻关,他们研发的“绿筑循环——微生物改性再生骨料混凝土技术化方案”,

首次将微生物诱导碳酸钙沉积(MICP)技术应用于复杂组分再生骨料修复,实现再生混凝土抗渗耐蚀性能提升50%以上,吨处理成本降低70%,碳排放减少90%。

从“填埋场”到“实验室”:建筑垃圾的“重生”密码

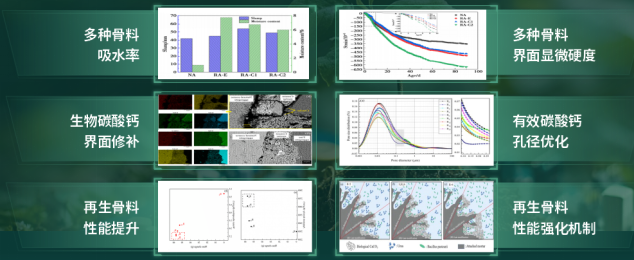

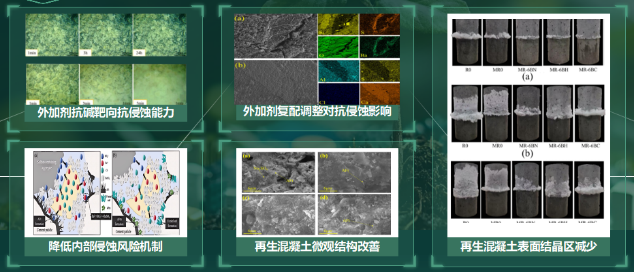

“传统再生骨料孔隙率高达11.5%,吸水率是天然骨料的1.3倍,导致混凝土强度低、易开裂,只能用于路基回填。”项目负责人、2023级研究生胡程介绍,团队通过X射线荧光光谱、压汞仪等精密仪器,首次建立了“再生骨料缺陷组分-性能劣化”量化模型,发现当旧砂浆、砖等脆弱组分占比超30%时,骨料吸水率激增40%。

针对这一痛点,团队创新性首次提出了基于微生物驯化下对再生骨料孔径毛细管化自养护技术,解决了再生骨料混凝土因孔隙率大、释水快而造成自收缩明显等问题,使孔隙率降低25%以上,释水率降低了19%。胡程比喻道:就像给骨料做‘微创手术’,既堵住了孔隙,又增强了界面粘结力。”

双重抗侵蚀:让再生混凝土“泡”在盐碱地也不坏,团队负责人胡程表示:为破解再生骨料内部硫酸盐侵蚀难题,团队研发了多糖凝胶负载钡盐抗蚀剂,与矿物外加剂复配后形成“内部消耗-外部抵御”协同机制。实验数据显示,使用该技术的再生混凝土抗硫酸盐侵蚀等级达KS120(行业最高标准),90天强度增长65%,氯离子扩散系数降低53.69%。

该项目已获得安徽省挑战杯赛事省级二等奖,武汉理工大学丁庆军教授评价:“该项目破解了再生骨料性能瓶颈,为建筑行业‘双碳’目标提供了可复制的技术路径。”安徽省住建厅相关负责人表示,将推动该技术纳入“无废城市”建设示范项目库。